2014年10月30日

ご飯を食べよう【ササニシキ】

朝晩は冷えますね・・

まだ10月なんですが、北海道では雪が降ったそうですね(>_<)

もうすぐ冬・・うちはまだ収穫の秋なんですが(>_<)

明日はハロウィン♪

「のらのら」イラスト、ハロウィンバージョンです♪

うちの息子は「とりっく、おあ、とりーとめんと!」と叫んでおります(-_-;)

誰が教えたんでしょうか(^_^;)

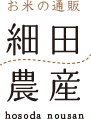

近所のスーパーに「ササニシキ」が置いてあったので購入してみました。

岩手県産ササニシキ 平成25年産・・

新米ではないのね(^_^;)

僕はササニシキを食べたことがなかったので・・ついカゴに入れてしまいました。

とても有名な品種なのですが、最近はめっきり見る機会が減りましたね。

ササニシキは、1963年に宮城県でハツニシキとササシグレの掛け合わせにより誕生したお米の品種です(実際には「農林22号」と「農林1号」との交配試験米とササシグレの掛け合わせ)。コシヒカリも「農林22号」と「農林1号」との交配でできた兄弟親戚品種です。

かつてはコシヒカリとともに有名な人気品種で、1990年には207,438haに作付けされてようです。しかし耐倒伏性、いもち病抵抗性に弱く、気象被害も受けやすいという短所があり、1993年の冷害では大きな被害を出したそうです。その後冷害に強いひとめぼれの作付けが広まり、ササニシキは作付けを大幅に減らしてしまった経緯があるそうです。

炊いてみました!

新米ではないからかもしれませんが、コシヒカリよりつやが無い気がします。

香りは柔らかく、癖がないです。

食べてみました!

粘りは少なめですが、一粒一粒がしっかりしていて美味しいです。

コシヒカリのような甘さはありませんでしたが癖がなくて食べやすかったです。

ササニシキは酢との相性が良いらしく、酢飯にすると実力を発揮するそうです。

粘りが少なめなのも酢飯には良いと思いました。

有名な品種でしたが、生産量が激減しているので今食べている人は少ないという珍しい品種です。

それでも今でもコアなファンもいるようですが・・。

新しいお米が続々と誕生しているので、今有名な品種もいつまでも安泰というわけにはいかないですね。

コシヒカリさん・・まだまだ頑張ってください(^_^;)

若手(新品種)が追い上げてきますよ!

まだ10月なんですが、北海道では雪が降ったそうですね(>_<)

もうすぐ冬・・うちはまだ収穫の秋なんですが(>_<)

明日はハロウィン♪

「のらのら」イラスト、ハロウィンバージョンです♪

うちの息子は「とりっく、おあ、とりーとめんと!」と叫んでおります(-_-;)

誰が教えたんでしょうか(^_^;)

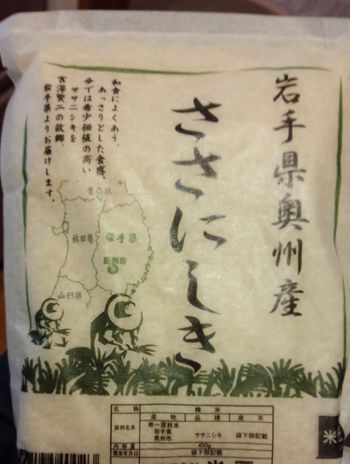

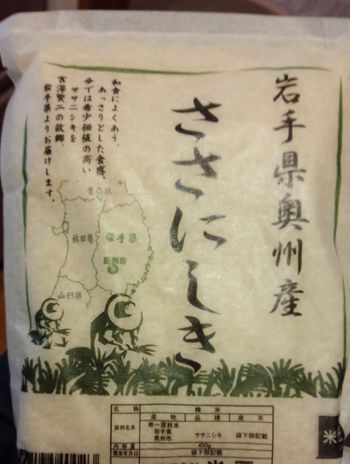

近所のスーパーに「ササニシキ」が置いてあったので購入してみました。

岩手県産ササニシキ 平成25年産・・

新米ではないのね(^_^;)

僕はササニシキを食べたことがなかったので・・ついカゴに入れてしまいました。

とても有名な品種なのですが、最近はめっきり見る機会が減りましたね。

ササニシキは、1963年に宮城県でハツニシキとササシグレの掛け合わせにより誕生したお米の品種です(実際には「農林22号」と「農林1号」との交配試験米とササシグレの掛け合わせ)。コシヒカリも「農林22号」と「農林1号」との交配でできた兄弟親戚品種です。

かつてはコシヒカリとともに有名な人気品種で、1990年には207,438haに作付けされてようです。しかし耐倒伏性、いもち病抵抗性に弱く、気象被害も受けやすいという短所があり、1993年の冷害では大きな被害を出したそうです。その後冷害に強いひとめぼれの作付けが広まり、ササニシキは作付けを大幅に減らしてしまった経緯があるそうです。

炊いてみました!

新米ではないからかもしれませんが、コシヒカリよりつやが無い気がします。

香りは柔らかく、癖がないです。

食べてみました!

粘りは少なめですが、一粒一粒がしっかりしていて美味しいです。

コシヒカリのような甘さはありませんでしたが癖がなくて食べやすかったです。

ササニシキは酢との相性が良いらしく、酢飯にすると実力を発揮するそうです。

粘りが少なめなのも酢飯には良いと思いました。

有名な品種でしたが、生産量が激減しているので今食べている人は少ないという珍しい品種です。

それでも今でもコアなファンもいるようですが・・。

新しいお米が続々と誕生しているので、今有名な品種もいつまでも安泰というわけにはいかないですね。

コシヒカリさん・・まだまだ頑張ってください(^_^;)

若手(新品種)が追い上げてきますよ!

2013年08月03日

ご飯を食べよう【森のくまさん】

8月に入っていよいよ夏本番です♪

田んぼの穂も徐々に出てきています。

猛暑に備えてしっかり管理を行おうと思います。

畑ではソバを播き始めました!

この時期はいつも雨が少なく土が乾きすぎていたので、今年はしっかり発芽しそうです。

9月にはきれいな花、10月にはしっかり実をつけてほしいです(*^_^*)

今回はまた僕がご飯を食べる記事です(-_-;)

地元の安曇野では食べたことのないお米を買ってみました。

あるー日♪森の中♪くまさんに・・

出会った!

熊本県の品種「森のくまさん」です。

パッケージにくまもんが!

かわいいです(^_^;)

このお米「森のくまさん」は、母がヒノヒカリ・父はコシヒカリの品種です。

夏目漱石が熊本在住時代に、緑豊かな熊本のことを『森の都熊本』と表現しています。

『森のくまさん』は、その「森の都」「熊本」で「生産」されたという意味を込めて、品種名を『森のくまさん』と名付けられたようです。

パッケージ裏にも書いてありました・・。

お米を見てみると・・

大粒ではありませんがきれいなお米です。

とりあえず炊いてみました。

光沢があって美味しそうです。

食べてみると、粘りがあって癖がなく美味しいお米です。

香りは少ないですが、食べた時の甘みがしっかりありました。

九州のお米は食べた事ありませんでしたが、良い品種が出来ているのですね。

しかも名前にインパクトがあり、消費者にしっかりアピールできています。

パッケージに人気のくまもんも入っているので、袋だけでも欲しくなります(^_^;)

新しい品種をPRするのに名前やパッケージ、成り立ち等も必要になります。

インパクトに欠けるお米は良いお米であっても忘れられてしまう可能性があります。

味が良いのは当然ですが、その他の要素も重要だと感じました。

「森のくまさん」という品種名は、「かわいい」「ほのぼのとした」イメージを連想させ、とてもセンスがありますね♪

でも僕が連想する「森のくまさん」というと・・

PMX-002ボリノーク・サマーン

「パプテマス様!」(サラ・ザビアロフ)

・・を思いだしてしまうのは僕だけでしょうか(-_-;)

田んぼの穂も徐々に出てきています。

猛暑に備えてしっかり管理を行おうと思います。

畑ではソバを播き始めました!

この時期はいつも雨が少なく土が乾きすぎていたので、今年はしっかり発芽しそうです。

9月にはきれいな花、10月にはしっかり実をつけてほしいです(*^_^*)

今回はまた僕がご飯を食べる記事です(-_-;)

地元の安曇野では食べたことのないお米を買ってみました。

あるー日♪森の中♪くまさんに・・

出会った!

熊本県の品種「森のくまさん」です。

パッケージにくまもんが!

かわいいです(^_^;)

このお米「森のくまさん」は、母がヒノヒカリ・父はコシヒカリの品種です。

夏目漱石が熊本在住時代に、緑豊かな熊本のことを『森の都熊本』と表現しています。

『森のくまさん』は、その「森の都」「熊本」で「生産」されたという意味を込めて、品種名を『森のくまさん』と名付けられたようです。

パッケージ裏にも書いてありました・・。

お米を見てみると・・

大粒ではありませんがきれいなお米です。

とりあえず炊いてみました。

光沢があって美味しそうです。

食べてみると、粘りがあって癖がなく美味しいお米です。

香りは少ないですが、食べた時の甘みがしっかりありました。

九州のお米は食べた事ありませんでしたが、良い品種が出来ているのですね。

しかも名前にインパクトがあり、消費者にしっかりアピールできています。

パッケージに人気のくまもんも入っているので、袋だけでも欲しくなります(^_^;)

新しい品種をPRするのに名前やパッケージ、成り立ち等も必要になります。

インパクトに欠けるお米は良いお米であっても忘れられてしまう可能性があります。

味が良いのは当然ですが、その他の要素も重要だと感じました。

「森のくまさん」という品種名は、「かわいい」「ほのぼのとした」イメージを連想させ、とてもセンスがありますね♪

でも僕が連想する「森のくまさん」というと・・

PMX-002ボリノーク・サマーン

「パプテマス様!」(サラ・ザビアロフ)

・・を思いだしてしまうのは僕だけでしょうか(-_-;)

2013年05月19日

ご飯を食べよう【龍の瞳】

田植えはまだ終わりません・・。

今年は機械故障や事故など、トラブル続きで思うように作業が進みません。

終わるのは来週末あたりでしょうか・・。

なんとか乗り切らないと!

現在田植え中ですが・・

正直者にしか見えない苗を植えています。

・・うそです(>_<)

これは直播栽培の播種です。

直接田んぼに稲の種をまいているので、苗を使いません。

近所の人は不思議そうに見ていました。

見えるぞ、私にも苗が見える!

・・見えません(>_<)

さて先日通販で以前から気になっていたお米を買いました。

岐阜県の「龍の瞳」というお米です。

パッケージが龍です。

ちょっとかわいい龍です(^_^;)

この「龍の瞳」は今井隆さんが岐阜県下呂市の今井さんが田んぼでコシヒカリの中から発見した「いのちの壱」という品種です。

この品種を委託栽培契約農家が「龍の瞳」独自の栽培マニュアルで栽培したお米です。

このお米の特徴は・・

粒がでかい!

普通の米粒よりもひと回りも大きいです。

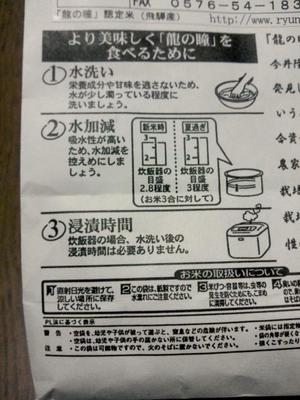

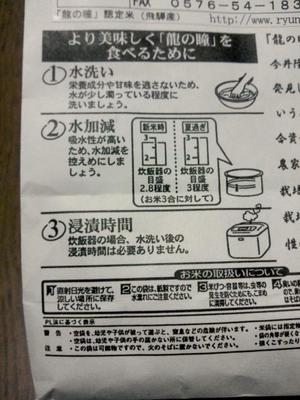

袋の裏書にお米の炊き方が書いてあります。

水加減や米のとぎ方が違うようですね。

さっそく炊いてみました!

炊いたらさらに粒が大きくなりました。

食べてみると粘りが強めで、一粒一粒がしっかり感じられて食感が良いです♪

お米の食味のコンクールにも何年も入賞しているようで想像通り美味しいです。

このお米は品種特性だけではなく栽培者の技術力の高さも感じます。

このお米は「いのちの壱」という品種ですが普通に栽培しただけでは「龍の瞳」にはならず、栽培農家と栽培方法を限定して作ったお米が「龍の瞳」として販売されているようです。

ブランド米としてしっかり管理されているようです。

このように複数の農家でお米をブランド化するには徹底した栽培方法や管理を行う必要があります。

同じ品種でも栽培管理方法や肥料、気象条件、土質、水質等で品質の違いが出てきます。

美味しいお米を作るためにこだわっている農家にはそれぞれ独自の農法があって研究しています。

僕ももっと栽培方法勉強して美味しいお米を作らなければ・・

まずは田植えをしっかり仕上げないとね(-_-;)

今年は機械故障や事故など、トラブル続きで思うように作業が進みません。

終わるのは来週末あたりでしょうか・・。

なんとか乗り切らないと!

現在田植え中ですが・・

正直者にしか見えない苗を植えています。

・・うそです(>_<)

これは直播栽培の播種です。

直接田んぼに稲の種をまいているので、苗を使いません。

近所の人は不思議そうに見ていました。

見えるぞ、私にも苗が見える!

・・見えません(>_<)

さて先日通販で以前から気になっていたお米を買いました。

岐阜県の「龍の瞳」というお米です。

パッケージが龍です。

ちょっとかわいい龍です(^_^;)

この「龍の瞳」は今井隆さんが岐阜県下呂市の今井さんが田んぼでコシヒカリの中から発見した「いのちの壱」という品種です。

この品種を委託栽培契約農家が「龍の瞳」独自の栽培マニュアルで栽培したお米です。

このお米の特徴は・・

粒がでかい!

普通の米粒よりもひと回りも大きいです。

袋の裏書にお米の炊き方が書いてあります。

水加減や米のとぎ方が違うようですね。

さっそく炊いてみました!

炊いたらさらに粒が大きくなりました。

食べてみると粘りが強めで、一粒一粒がしっかり感じられて食感が良いです♪

お米の食味のコンクールにも何年も入賞しているようで想像通り美味しいです。

このお米は品種特性だけではなく栽培者の技術力の高さも感じます。

このお米は「いのちの壱」という品種ですが普通に栽培しただけでは「龍の瞳」にはならず、栽培農家と栽培方法を限定して作ったお米が「龍の瞳」として販売されているようです。

ブランド米としてしっかり管理されているようです。

このように複数の農家でお米をブランド化するには徹底した栽培方法や管理を行う必要があります。

同じ品種でも栽培管理方法や肥料、気象条件、土質、水質等で品質の違いが出てきます。

美味しいお米を作るためにこだわっている農家にはそれぞれ独自の農法があって研究しています。

僕ももっと栽培方法勉強して美味しいお米を作らなければ・・

まずは田植えをしっかり仕上げないとね(-_-;)

2013年03月20日

ご飯を食べよう【みずほの輝き】

最近は暖かくなったり、また寒くなったりして気温の変化が激しすぎですね。

風も強すぎます(>_<)

種籾の消毒をはじめました。

何度か紹介していますが、60℃のお湯で殺菌処理をする種籾の消毒方法です。

農薬を使わない安全な消毒方法で、減農薬・無農薬栽培にも使われる技術です。

これから芽出しをして、4月には種まきです!

さて先月に引き続き、いろんなお米の品種を食べる試みの2回目です。

今回は「みずほの輝き」という品種です。

「みずほの輝き」とは、2008年に発表された品種で、「北陸174号」と「中部98号」を両親にもつお米です。

北陸研究センターで作られ、加工米飯、おにぎり等米製品への適性を求めているため、炊いた後冷めても硬くなりにくい特徴を持つ品種です。

栽培ではやや晩生で、適地としては北陸および関東以西の地域とのことです。

先月茨城県の直売所で購入しました。

白米を見てみると・・

精米状態があまり良くありません(-_-;)

小型の精米機で店頭精米されたお米ですので着色粒や割れた砕米があります。

さっそく炊いてみました。

ツヤが良く、コシヒカリよりもやや大粒です。

香りはコシヒカリの方があるように感じます。

食べてみると・・

なかなか美味しいです。

コシヒカリに近い味ですが、やや粘りが弱い気がします。

あっさりとしたお米で癖がないように感じました。

コシヒカリになれている人はちょっと物足りないかもしれません。

冷えても思ったより美味しく感じられました。

おにぎりや弁当に向いているというのがわかる気がします。

このお米は冷えた状態でも美味しいことを目的に作られた品種です。

このように毎日食べるのに適したお米以外にも、お寿司に適したお米、和食に適したお米、洋食に適したお米など、様々な用途に適したお米があります。

単にコシヒカリを超える美味しいお米ではなく、状況にあったお米の品種を選ぶことが重要な気がします。

また面白い品種が手に入ったら食べてみようと思います。

風も強すぎます(>_<)

種籾の消毒をはじめました。

何度か紹介していますが、60℃のお湯で殺菌処理をする種籾の消毒方法です。

農薬を使わない安全な消毒方法で、減農薬・無農薬栽培にも使われる技術です。

これから芽出しをして、4月には種まきです!

さて先月に引き続き、いろんなお米の品種を食べる試みの2回目です。

今回は「みずほの輝き」という品種です。

「みずほの輝き」とは、2008年に発表された品種で、「北陸174号」と「中部98号」を両親にもつお米です。

北陸研究センターで作られ、加工米飯、おにぎり等米製品への適性を求めているため、炊いた後冷めても硬くなりにくい特徴を持つ品種です。

栽培ではやや晩生で、適地としては北陸および関東以西の地域とのことです。

先月茨城県の直売所で購入しました。

白米を見てみると・・

精米状態があまり良くありません(-_-;)

小型の精米機で店頭精米されたお米ですので着色粒や割れた砕米があります。

さっそく炊いてみました。

ツヤが良く、コシヒカリよりもやや大粒です。

香りはコシヒカリの方があるように感じます。

食べてみると・・

なかなか美味しいです。

コシヒカリに近い味ですが、やや粘りが弱い気がします。

あっさりとしたお米で癖がないように感じました。

コシヒカリになれている人はちょっと物足りないかもしれません。

冷えても思ったより美味しく感じられました。

おにぎりや弁当に向いているというのがわかる気がします。

このお米は冷えた状態でも美味しいことを目的に作られた品種です。

このように毎日食べるのに適したお米以外にも、お寿司に適したお米、和食に適したお米、洋食に適したお米など、様々な用途に適したお米があります。

単にコシヒカリを超える美味しいお米ではなく、状況にあったお米の品種を選ぶことが重要な気がします。

また面白い品種が手に入ったら食べてみようと思います。

2013年02月17日

ご飯を食べよう【コシヒカリ】

今朝は冷えましたね(-_-;)

もうすぐ暖かくなる季節なので、最後の冷え込みでしょうか。

早く暖かくなってほしいですが・・。

さて息子と一緒に安曇野市穂高にある大王わさび農場に行きました。

この時期はわさびも少なく人もまばらでしたが、あるイベントが開催されていました。

プラレールやNゲージなどの鉄道模型を展示や鉄道おもちゃで遊べるイベントです。

息子はプラレールに夢中(^_^;)

地元の大糸線車両や上高地線車両、特急あずさやしなのが走り回っていました。

男の子は特に鉄道大好きですね(*^_^*)

さて僕は毎日お米を食べていますが、いつも食べているのはうちのお米です。

日本全国には多くのお米の品種が栽培されていて、特徴のある美味しいお米が出回っています。

米を作っている農家として全国各地の品種を食べてみようと思いました。

これから不定期ですが、いろんな品種を食べてブログで紹介しようと思います。

今回は一回目なので、まずは一番身近で出回っている品種「コシヒカリ」を食べてみます。

自分の作ったコシヒカリは食べ慣れているので、今回は新潟県産コシヒカリを食べようと思います。

新潟県南魚沼市産コシヒカリです。

こちらがパッケージです。500g袋です。

こちらが裏面。

「有限会社いなほ新潟」さんのコシヒカリです。

コシヒカリは福井の農業試験場で育成され、水稲農林100号「コシヒカリ」として命名登録されました。

1979年から作付面積1位を続け、日本で最も栽培されている米です。

米の粘りが強く食味に優れる品種ですが栽培上は倒伏しやすく、いもち病などに弱い性質をもったお米として有名です。

また新潟県ではいもち病抵抗性をもった「コシヒカリBL」を作っている農家が多いそうです。

こちらの「有限会社いなほ新潟」さんはコシヒカリBLではなく本来のコシヒカリを作っているようですね。

こちらが炊いたお米です。

つやがあり、香りが良いですね。

食べてみると・・

コシヒカリ特有の粘りがあり、甘みが感じられます。

うちのコシヒカリより粘りはあるように感じますが、コシはうちのコシヒカリの方があるようです。

やっぱりコシヒカリは美味しいです(*^_^*)

うちのお米も美味しいですが、たまに他の人が作ったコシヒカリを食べてみるのも良いですね♪

なかなかコシヒカリを超えるブランド米の品種は出てきません。

つや姫やゆめぴりかなど各産地で頑張っているようですが・・。

長野県も新しい品種に力を入れてほしいです。

今度は違う品種を食べてみます♪

もうすぐ暖かくなる季節なので、最後の冷え込みでしょうか。

早く暖かくなってほしいですが・・。

さて息子と一緒に安曇野市穂高にある大王わさび農場に行きました。

この時期はわさびも少なく人もまばらでしたが、あるイベントが開催されていました。

プラレールやNゲージなどの鉄道模型を展示や鉄道おもちゃで遊べるイベントです。

息子はプラレールに夢中(^_^;)

地元の大糸線車両や上高地線車両、特急あずさやしなのが走り回っていました。

男の子は特に鉄道大好きですね(*^_^*)

さて僕は毎日お米を食べていますが、いつも食べているのはうちのお米です。

日本全国には多くのお米の品種が栽培されていて、特徴のある美味しいお米が出回っています。

米を作っている農家として全国各地の品種を食べてみようと思いました。

これから不定期ですが、いろんな品種を食べてブログで紹介しようと思います。

今回は一回目なので、まずは一番身近で出回っている品種「コシヒカリ」を食べてみます。

自分の作ったコシヒカリは食べ慣れているので、今回は新潟県産コシヒカリを食べようと思います。

新潟県南魚沼市産コシヒカリです。

こちらがパッケージです。500g袋です。

こちらが裏面。

「有限会社いなほ新潟」さんのコシヒカリです。

コシヒカリは福井の農業試験場で育成され、水稲農林100号「コシヒカリ」として命名登録されました。

1979年から作付面積1位を続け、日本で最も栽培されている米です。

米の粘りが強く食味に優れる品種ですが栽培上は倒伏しやすく、いもち病などに弱い性質をもったお米として有名です。

また新潟県ではいもち病抵抗性をもった「コシヒカリBL」を作っている農家が多いそうです。

こちらの「有限会社いなほ新潟」さんはコシヒカリBLではなく本来のコシヒカリを作っているようですね。

こちらが炊いたお米です。

つやがあり、香りが良いですね。

食べてみると・・

コシヒカリ特有の粘りがあり、甘みが感じられます。

うちのコシヒカリより粘りはあるように感じますが、コシはうちのコシヒカリの方があるようです。

やっぱりコシヒカリは美味しいです(*^_^*)

うちのお米も美味しいですが、たまに他の人が作ったコシヒカリを食べてみるのも良いですね♪

なかなかコシヒカリを超えるブランド米の品種は出てきません。

つや姫やゆめぴりかなど各産地で頑張っているようですが・・。

長野県も新しい品種に力を入れてほしいです。

今度は違う品種を食べてみます♪

2012年10月22日

風さやかを炊く

安曇野では晴天が続いています。

今日は気持ちのいい秋晴れでしたが、明日は雨のようで・・。

秋の空は変わりやすいですね。

なんとかソバ刈りが終わりました・・。

コンバインのトラブルがあったので終わるのが少し遅くなってしまいましが。

今年のソバの収量は10aあたり約100㎏~130㎏程度で、例年よりも良いです。

品質も合格ラインでした。

ソバは毎年の気象条件によって品質や収量が大きく変わるので、いつもハラハラしています(-_-;)

早く新そばが食べたいな~(*^_^*)

さて、うちの炊飯器が調子悪かったので新しく購入してみました。

タイガーの一升炊き炊飯器です。

今年作った新品種「風さやか」をまだ食べていなかったので、さっそく新炊飯器で炊いて食べてみます(^_^;)

風さやかは長野県の品種で、ゆめしなのと北陸178号を掛け合わせた品種です。

栽培特性としてはいもち病や倒伏に強く、成熟期が遅いことが特徴です。

コシヒカリに近い食味とのことですが、どうでしょうか?

とりあえずしっかりした炊き方で食べてみようと思いました。

まずは米を炊く前に計量カップでしっかり計量します。

いつもは適当にやってしまいますが(-_-;)

次にお米を洗います。

美味しく炊くにはミネラルウォーターか浄水を使った方が良いです。

・・毎回やってられませんが(>_<)

水を入れるとすぐに吸水してしまうので、ぬかを含んだ水を吸水させないためにも手早く洗って水を捨てます。

これを水が澄むまで数回繰り返します。

現在は精米技術が発達しているので、昔のように力を入れて洗わずにやさしく洗うようにします。

力を入れすぎるとお米が割れてベチャっとした炊きあがりになってしまうことがあります。

また温水を使うと米の吸水が早まってぬかが吸収されやすくなり、ぬか臭い炊きあがりになるのでなるべく冷水で洗います。

でもこれからは寒い冬・・冷たい水はイヤっす(>_<)

水の色が澄んできたら、よく水を切ります。

ザルに入れるとしっかり水が切れます。

そして水を入れて吸水させ、炊きます。

新米は水を少し少なめに、古米は多めに入れます。

最低でも30分以上は吸水させてから炊くようにします。

そして炊きあがったらすぐに混ぜてほぐし・・

いただきます(^-^)

炊きたてのご飯が一番おいしいですね♪

さて、風さやかの味ですが・・

しっかりした味で確かにコシヒカリに近い味です。

香りはコシヒカリのほうがあるように感じましたが、つややコシが良いような気がしました。

大勢の人に食べていただかないと正確な評価がわからないと思いますが。

長野県もコシヒカリだけではなくて、新しい主力品種を作っていかないといけないですね。

今日は気持ちのいい秋晴れでしたが、明日は雨のようで・・。

秋の空は変わりやすいですね。

なんとかソバ刈りが終わりました・・。

コンバインのトラブルがあったので終わるのが少し遅くなってしまいましが。

今年のソバの収量は10aあたり約100㎏~130㎏程度で、例年よりも良いです。

品質も合格ラインでした。

ソバは毎年の気象条件によって品質や収量が大きく変わるので、いつもハラハラしています(-_-;)

早く新そばが食べたいな~(*^_^*)

さて、うちの炊飯器が調子悪かったので新しく購入してみました。

タイガーの一升炊き炊飯器です。

今年作った新品種「風さやか」をまだ食べていなかったので、さっそく新炊飯器で炊いて食べてみます(^_^;)

風さやかは長野県の品種で、ゆめしなのと北陸178号を掛け合わせた品種です。

栽培特性としてはいもち病や倒伏に強く、成熟期が遅いことが特徴です。

コシヒカリに近い食味とのことですが、どうでしょうか?

とりあえずしっかりした炊き方で食べてみようと思いました。

まずは米を炊く前に計量カップでしっかり計量します。

いつもは適当にやってしまいますが(-_-;)

次にお米を洗います。

美味しく炊くにはミネラルウォーターか浄水を使った方が良いです。

・・毎回やってられませんが(>_<)

水を入れるとすぐに吸水してしまうので、ぬかを含んだ水を吸水させないためにも手早く洗って水を捨てます。

これを水が澄むまで数回繰り返します。

現在は精米技術が発達しているので、昔のように力を入れて洗わずにやさしく洗うようにします。

力を入れすぎるとお米が割れてベチャっとした炊きあがりになってしまうことがあります。

また温水を使うと米の吸水が早まってぬかが吸収されやすくなり、ぬか臭い炊きあがりになるのでなるべく冷水で洗います。

でもこれからは寒い冬・・冷たい水はイヤっす(>_<)

水の色が澄んできたら、よく水を切ります。

ザルに入れるとしっかり水が切れます。

そして水を入れて吸水させ、炊きます。

新米は水を少し少なめに、古米は多めに入れます。

最低でも30分以上は吸水させてから炊くようにします。

そして炊きあがったらすぐに混ぜてほぐし・・

いただきます(^-^)

炊きたてのご飯が一番おいしいですね♪

さて、風さやかの味ですが・・

しっかりした味で確かにコシヒカリに近い味です。

香りはコシヒカリのほうがあるように感じましたが、つややコシが良いような気がしました。

大勢の人に食べていただかないと正確な評価がわからないと思いますが。

長野県もコシヒカリだけではなくて、新しい主力品種を作っていかないといけないですね。